? सागर:

मूर्ति पूजा बहुउपयोगी है।

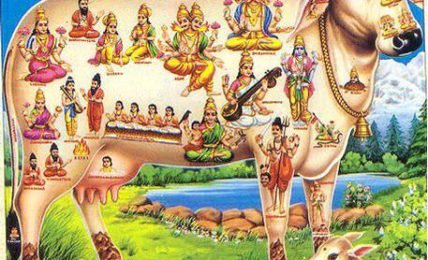

भारतीय संस्कृति में प्रतीकवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। सबके लिए सरल सीधी पूजा-पद्धति को आविष्कार करने का श्रेय को ही प्राप्त है। पूजा-पद्धति की उपयोगिता और सरलता की दृष्टि से हिन्दू धर्म की तुलना अन्य सम्प्रदायों से नहीं हो सकती। हिन्दू धर्म में ऐसे वैज्ञानिक मूलभूत सिद्धाँत दिखाई पड़ते हैं, जिनसे हिन्दुओं की कुशाग्र बुद्धि, विवेक और मनोविज्ञान की अपूर्व जानकारी का पता चलता है। मूर्ति-पूजा ऐसी ही प्रतीक पद्धति है।

मूर्ति-पूजा क्या है? पत्थर, मिट्टी, धातु या चित्र इत्यादि की प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी अनन्त शक्तियों और गुणों से सम्पन्न परमात्मा को अपने सम्मुख उपस्थित देखते हैं। निराकार ब्रह्म का मानस चित्र निर्माण करना कष्टसाध्य है। बड़े योगी, विचारक, तत्ववेत्ता सम्भव है यह कठिन कार्य कर दिखायें, किन्तु साधारण जन के लिए तो वह निताँत असम्भव-सा है। भावुक भक्तों, विशेषतः नारी उपासकों के लिए तो किसी प्रकार की मूर्ति का आधार रहने से उपासना में बड़ी सहायता मिलती है। मानस चिन्तन और एकाग्रता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतीक रूप में मूर्ति-पूजा की योजना बनी है। साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की कोई भी मूर्ति चुन लेता है और साधना करने लगता है। उस मूर्ति को देखकर हमारी अन्तः चेतना ऐसा अनुभव करती है मानो साक्षात् भगवान से हमारा मिलन हो रहा है।

आचार्य श्रीराम शर्मा का यह कथन सत्य है कि यद्यपि इस प्रकार की मूर्ति-पूजा में भावना प्रधान और प्रतिमा गौण है, तो भी प्रतिमा को ही यह श्रेय देना पड़ेगा कि वह भगवान की भावनाओं का उद्रेक और सञ्चार विशेष रूप से हमारे अन्तःकरण में करती है। यों कोई चाहे, तो चाहे जब, चाहे जहाँ भगवान को स्मरण कर सकता है, पर मन्दिर में जाकर प्रभु-प्रतिमा के सम्मुख अनायास ही जो आनन्द प्राप्त होता है, वह बिना मन्दिर में जाये, चाहे जब कठिनता से ही प्राप्त होगा। गंगा-तट पर बैठकर ईश्वरीय शक्तियों का जो चमत्कार मन में उत्पन्न होता है, वह अन्यत्र मुश्किल से ही हो सकता है।

मूर्ति-पूजा के साथ-साथ धर्म-मार्ग में सिद्धाँतमय प्रगति करने के लिए हमारे यहाँ त्याग और संयम पर बड़ा जोर दिया गया है। सोलह संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड, व्रत, जप, तप, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थ-यात्राएं, दान, पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही दिव्य प्रयोजन हैं, जिनसे मनुष्य में संयम और व्यवस्था आती है। मन दृढ़ बनकर दिव्यत्व की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक नियन्त्रण में रहने का अभ्यस्त बनता है।

मूर्ति-पूजा के पक्ष में पं. दीनानाथ शर्मा के विचार बहुमूल्य हैं। शर्मा जी लिखते हैं :-

“जड़ (मूल) ही सबका आधार हुआ करती है। जड़ सेवा के बिना किसी का भी कार्य नहीं चलता। दूसरे की आत्मा की प्रसन्नतार्थ उसके आधार भूत जड़ शरीर एवं उसके अंकों की सेवा करनी पड़ती है। परमात्मा की उपासना के लिए भी उसके आश्रय स्वरूप जड़ प्रकृति की पूजा करनी पड़ती है। हम वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रकाश आदि की उपासना से प्रचुर लाभ उठाते हैं, तब मूर्ति-पूजा से क्यों घबड़ाना चाहिए? उसके द्वारा तो आप अणु-अणु में व्यापक चेतन (सच्चिदानन्द) की पूजा कर रहे होते हैं। आप जिस बुद्धि को या मन को आधारीभूत करके परमात्मा का अध्ययन कर रहे होते हैं क्या वे जड़ नहीं हैं? परमात्मा भी जड़ प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता, सृष्टि भी नहीं रच सकता। तब सिद्ध हुआ कि जड़ और चेतन का परस्पर सम्बन्ध है। तब परमात्मा भी किसी मूर्ति के बिना उपास्य कैसे हो सकता है?

हमारे यहाँ मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित हैं, जिनमें भावुक जिज्ञासु पूजन, वन्दन, अर्चन के लिए जाते हैं और ईश्वर की मूर्तियों पर चित्त एकाग्र करते हैं। घर में परिवार की नाना चिन्ताओं से भरे रहने के कारण पूजा, अर्चन, ध्यान इत्यादि इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता, जितना मन्दिर के प्रशान्त स्वच्छ वातावरण में हो सकता है। अच्छे वातावरण का प्रभाव हमारी उत्तम वृत्तियों को शक्तिवान् बनाने वाला है। मंदिर के सात्विक वातावरण में कुप्रवृत्तियाँ स्वयं फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए हिन्दू संस्कृति में मंदिर की स्थापना को बड़ा महत्व दिया गया है, जो उचित ही है।”

सम्भव है इनमें से कुछ आक्षेप सत्य हों; किन्तु मन्दिरों को समाप्त कर देने या सरकार द्वारा जब्त कर लेने मात्र से क्या अनाचार दूर हो जाएंगे? यदि किसी अंग में कोई विकार आ जाय, तो क्या उसे जड़मूल से नष्ट कर देना उचित है?

कदापि नहीं। उसमें उचित परिष्कार और सुधार करना चाहिए। इसी बात की आवश्यकता आज हमारे मन्दिरों में है। मन्दिर स्वच्छ नैतिक शिक्षण के केन्द्र रहें। उनमें पढ़े-लिखे निस्पृह पुजारी रखे जायं, जो मित्रि, पूजा कराने के साथ-साथ जनता को धर्मग्रन्थों, आचार, शास्त्रों, नीति, ज्ञान की शिक्षण भी दें और जिनका चरित्र जनता के लिए आदर्श रूप हो।

मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब तक वह यह जानता है कि कोई उसके कामों, चरित्र या विविध हाव-भाव विचारों को देख रहा है, तब तक वह बड़ा सावधान रहता है। बाह्य नियन्त्रण हटते ही वह शिथिल-सा होकर पुनः पतन में बहक जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख उसे सदैव ऐसा अनुभव होता रहता है कि वह ईश्वर के सम्मुख है, परमात्मा उसके कार्यों, मन्तव्यों और विचारों को सतर्कता से देख रहे हैं, अतः उसे चित्त-शुद्धि में सहायता मिलती है। मूर्ति चित-शुद्धि के लिए प्रत्यक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। जिन भारतीय ऋषियों ने भगवान की मूर्ति की कल्पना की थी, वे मनोविज्ञान-वेत्ता भी थे। उनके इस उपाय से भोली भावुक जनता की चित्त-शुद्धि हुई। मनुष्य ने अपने सात्विक प्रवृत्तियों, कला और सौंदर्य-वृत्ति का सारा प्रदर्शन मन्दिरों में किया हैं। मूर्ति में भगवान की भावना और अपनी श्रद्धा भरकर उन्होंने आत्मविकास किया।

अल्पज्ञ, अशक्त, अज्ञान मनुष्य भला भगवान का वैभव क्या बढ़ावेगा? वह महान है, स्वयं असीम शक्तियों का पुञ्ज है। उधर हम रंक हैं; अशक्त हैं; अपनी शक्तियों में सीमित हैं।

लेकिन इस उक्ति का तात्पर्य यही है कि हम ऐसे कार्य, ऐसी भावना प्रकट करें, जो हमारे माध्यम से हमारे पिता परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाले हों। परमेश्वर का वैभव बढ़ाने की कोशिश करने में हम स्वयं अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं, उसे ईश्वरीय शक्तियों से भर लेते हैं।

मन्दिर में ईश्वर की कोई प्रतिमा स्थापित कर निरन्तर उन्हें अपने कार्यों का दृष्टा मानकर हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, भजन, पूजन, स्वाध्याय, प्रार्थना करते हैं, वही भगवान का वैभव बढ़ाने वाली बातें हैं। जिन विचारों या कार्यों से हमारा देवत्व प्रकट होता है, वे ही इस दुर्लभ मानव-देह से करने योग्य कार्य हैं। वाणी से भगवान के दिव्य गुणों, अतुल सामर्थ्यों का गुण-गान करें, हाथों से पवित्र कार्य करे, ब्रह्म-चिन्तन भजन-गायन, और अर्चन से बुद्धि को शुद्ध बनाये, यही हमारे अहंकार को दूर कर सकता है और चित्त शुद्ध कर सकता है।

जब मूर्ति में हम भगवान की आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ स्थापित कर देते हैं, तो वही दिव्य सामर्थ्यों से पूर्ण हो जाती है। उसी पत्थर की प्रतिमा के सामने हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। यह मनुष्य की श्रद्धा का चमत्कार है। इस मूर्ति के सामने निरन्तर रहने से चित्त-शुद्धि होती है और आत्मानुशासन प्राप्त हो जाता है। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर से तादात्म्य और इसी को मानना चाहिए- परम पुरुषार्थ। मूर्ति-पूजा वह प्रारम्भिक अवस्था है जिसमें मनुष्य दिव्य गुणों के विकास की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है। योगसूत्र में भगवान की व्याख्या “रागद्वेषादि रहित पुरुष विशेषः” की है। इस प्रकार मूर्ति-पूजा करते-करते मनुष्य निरहंकार बनता है। जिस मूर्ति में वह जिन देव गुणों का आरोपण का पूजा करने लगता है, कालान्तर में वे ही उसके चरित्र में प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार मूर्ति-पूजा उपयोगी है और आवश्यक भी।

DISCLAIMER: The author is solely responsible for the views expressed in this article. The author carries the responsibility for citing and/or licensing of images utilized within the text.